「麻布テーラーの人々」と題し、麻布テーラーと深く関係のある一線で活躍をされている方々にお話をうかがう本連載。今回は、第43回日本アカデミー賞最優秀作品賞を受賞した映画『新聞記者』(2020)の監督・藤井道人さんに、ご自身の装いに関する美学、そして映画におけるスーツの役割についてお聞きしました。

舞台挨拶やレッドカーペットで、正装して歩く監督や俳優たち。誰しもが華やかなりし世界を想像する映画界において、監督の役割とは、そして衣装としてのスーツの役割とは。

藤井監督は普段まったくスーツを着ないとお聞きしました。

藤井さん:「いつもは、Tシャツにゆったりしたパンツといった、ひたすらに楽な格好がほとんどです(笑)。だから、舞台挨拶や授賞式などでスーツを着た時は、ちょっと気恥ずかしさがあります」

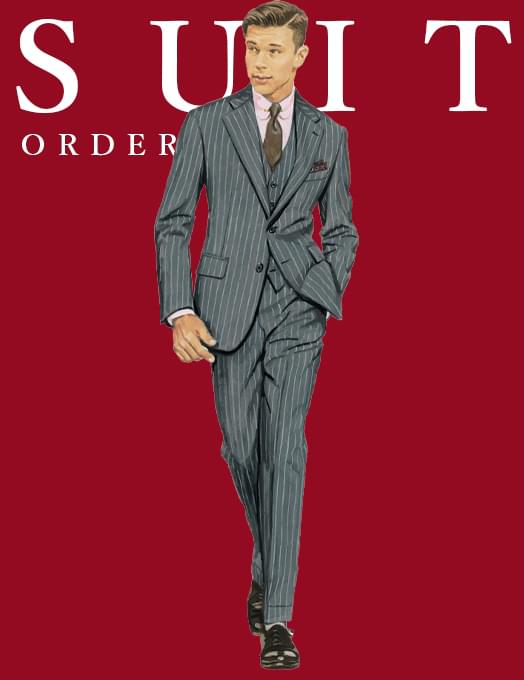

今回、そうした人前に出る時用に、麻布テーラーでスーツをお仕立てになられたそうで。

藤井さん:「これまで舞台に立つ時はスタイリストさんに用意して頂くことが多かったのですが、やっぱり大人として1着はちゃんとしたスーツを持っておかないと、と思いお願いしました。すでに結構な年齢なんですけどね(笑)。仕立て上がったスーツにいざ袖を通すと背筋が伸びていいものですね。オーダーメイドだから、なおさらですが。」

このスーツをオーダーするにあたり、こだわった部分はありますか?

藤井さん:「やはりスーツを着る際は俳優さんや女優さんと並ぶことが多いので、皆さんよりも目立たないようにとスタッフの方に相談してみました。とはいえ普通すぎてもオーダーの楽しみがないので、少しだけ個性が出せるよう、スタッフさんに教えてもらってタキシードのような襟の形にしたり、ベルトを付けなくて済む仕様にしてもらったり。この仕様は楽でいいですね(笑)。作り手として、仕上がりだけでなく作る過程も楽しませてもらったので、麻布テーラーさんに頼んでよかったなと思っています。」

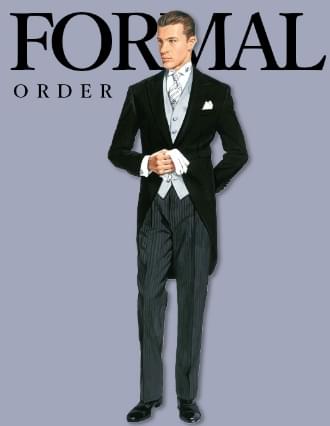

こだわりを持つ藤井監督ですが、作中のスーツはどんな役割があると思いますか。

藤井さん:『新聞記者』や『ヤクザと家族』では、スーツが多々登場しました。時代考証や着こなしにおける細かなルールなどにおいてはスタイリストに主導してもらっていますが、色柄に関しては僕が決めています。例えば、『新聞記者』で綾野剛さんに演じてもらった役では、最初はさわやかなブルーのスーツを着ているんですが、物語が進みダークサイドへと堕ちてゆくにつれて、グレーへと変化してゆきます。『ヤクザと家族』では、ストライプの幅や濃さを気にしましたね。スーツの人が沢山いるシーンでは、ターゲットとする俳優に視線を集めるために、そうしたことも考えています」

人々の装いについて、普段から観察されているんですか?

藤井さん:「すごく観察していますよ。ロケハンの時には、場所だけじゃなくそこをどんな人が歩いているのか、その人はどんな服装なのかを事細かくチェックします。それこそ髪型までも。『新聞記者』のロケハンでは、永田町でどんなスーツの色が多いのかをカウントしたりもしていました」

昨今ビジネスではスーツがマストではなくなりました。

時代によって装いの美意識が変わるように、映画においても時代の変化を感じますか?

藤井さん:「映画は時代を映す鏡だと思っています。ストーリーや描写の方法だけでなく、製作方法だったり鑑賞方法の変化もあります。昨今、日本の映画業界に対して悲観的、または批判的な意見が目立ちますが、結局は現場の人たちが動くことでしか解決はしないんですよね。もちろん単純な話ではないですが、やっぱりスローガンよりも行動。兎にも角にも、映画監督としては良い作品を作り続けることが大前提です。それは、スーツも、きっと麻布テーラーさんも同じではないでしょうか」

時代の流れを汲み取りつつも、同時に真摯に作り続けることが大切ということですね。

藤井さん:「僕は、自分の作品に対してどんな批評をされても構いません。いざ公開したからには、どんな批判も受け入れる覚悟です。ただ、撮影を終えて編集したものを、まず俳優やスタッフ達と観る機会があるのですが、その時の反応はすごく気にします。作っている人が、頑張って良かったと思ってもらえるかどうかが。そこでみんなが納得した作品であれば、その後どんなに批判されても受け入れなければいけないんです。それが映画ですから」

自分が納得できるって大事ですよね。まるで、オーダースーツみたいです。

藤井さん:「自分の中での美意識というか、矜持を持つことって大事だと思います。スーツも、こんな時代だからこそ意味を持つのでは?それこそ、麻布テーラーで仕立てたスーツに袖を通した瞬間、自分の中の何かが反応して、背筋がビシッと伸びましたから。あっ、これ内側に名前が入ってるんですよ(笑)。正真正銘、自分だけの1着ってことですね。これもオーダースーツの面白さです!」

藤井 道人 さん映画監督

1986年、東京都生まれ。日本大学芸術学部映画学科脚本家コースを卒業後、脚本家の青木研次氏に師事。短編・長編映画を複数監督した後、2020年の『新聞記者』で第43回日本アカデミー賞最優秀作品賞を受賞。翌年には『ヤクザと家族』、今年は『余命10年』と話題作を続々と手がけ、来年には『ヴィレッジ』が公開を控える。